译:叶梓涛

校对:沙皮狗

译按

克里斯·马克(Chris Marker, 1921-1997)是一位伟大的电影导演,新浪潮左岸派代表人物,《堤》(La jetée, 1962)、《日月无光》(Sans Soleil, 1983)以及《第五等级》(Level Five, 1997)的导演。但他也是一位伟大的多媒体实验者。你能在新浪潮祖母阿涅斯·瓦尔达的纪录片《阿涅斯·瓦尔达在这里和那里》(Agnès de ci de là Varda,2011)中看到,甚至已经九十岁的马克展示他在《The Second Life》游戏中搭建的摄影展及大猫躺枕。

而他一生都十分低调和爱隐藏,可谓是最神秘的电影人之一,少有关于他的照片和采访也很少谈论自己,总是把自己藏在动物或者影片背后。以至于法国解放报有一次终于约得他的采访后将采访命名为《难得一见的马克》,而在瓦尔达的纪录片中他始终以他的橘色大猫形象而出现:

Guillaume-en-Égypte 在埃及的纪尧姆。

Guillaume-en-Égypte 在埃及的纪尧姆。

而很少人知道,这位一生都延续「新浪潮」实践的先锋创作者在1997年发布了一张 CD-ROM《非记忆 Immemory》 ,一个关于电影-摄影-记忆的游戏(或多媒体的交互软件)。

《非记忆》是一个分为不同章节(能够非线性探索)的交互作品/游戏,分为 Travel、Musuem、Memory、Poetry、War、Photography、Cinema、X-plugs 几个区,而玩家可以从其中任意作为起点开始,探索留下的照片,声音,文字,视频,并且在过程中能够探索这个动态的页面,并可能会发现新的分支或回到先前的路口。

这篇译文译自很少见的马克亲自留下的文章:在《非记忆 Immemory》 英文原版中的行文说明。

虽然是说明,但是他非常清晰地说明了创作的意图与尝试的期待:关于一种地理学式的空间视角而非时间视角来描述和展现记忆的方法。

语言优美且富含双关的机巧,整篇文章就如同他所叙述的记忆运作方式一样,从Madeline的双关(普鲁斯特与希区柯克)开始,也带起了一整片历史-艺术-文学-电影之间记忆与线索的钩沉。

而克里斯·马克与游戏的关联并不仅仅如此,如果从游戏/多媒体这一条线反向追溯,而不是单独将其放入电影史中,那我们便能看到这一位终身与自己的记忆交缠的媒介魔术师是如何跨越摄影,散文,纪录片,游戏的丰富面向与思考的,并到达他在《第五等级》与《日月无光》中设置的游戏设计师以及对游戏、战争、伦理的超前思索的。

这对于联结游戏与摄影、电影、记忆都是一个重要的通道。

此外我也邀请了我的朋友,明德影像资料馆的档案管理者沙皮狗做了校对,而他也是少有国内做过克里斯·马克翻译,以及深入信件电影与新浪潮传统的研究者。

他写得比我好多了。

叶梓涛

校按

克里斯·马克一生的作品都和记忆相关,并且总是向未来诉说记忆。当他身处五月风暴,他也是以一种回忆的方式立足于未来回看当下(回忆总是未来时而非过去时的)。一个人可能在1968年之前就拍好关于1968年的电影了吗?是的,马克在1967年他便已在脑海中剪辑了那部回顾革命的《红在革命蔓延时》。他才是本雅明笔下的历史天使。

而在六十年代,马克或许从未想到计算机可能比电影更加符合对记忆术的期望——以岛屿取代罗马大道,以指南针取代教鞭,以地图取代时间线。这张CD-Rom《非记忆》,是马克的记忆博物馆,但并非是彻底的私人记忆,不是上了锁的家庭相册和日记,而是一种公共记忆(或者说历史)的私人化,或者反过来说,私人记忆的公共化。只是在这里,私人化指的是私人探索公共记忆时的某种路径倾向,是他穿的鞋子,鞋上还有可爱的猫猫贴纸。

至于他为何取名为“非记忆”,选择站到了记忆的对面,或许因为他早就准备好放开自己的“孩子们”,任它们在历史中游荡。它们已成为一种技术性的存在,比斯蒂格勒论电影为第三持存时走得更远。

它给我们怎样的启发?马克递给我们一支笔,一把尺子,一张绘图纸,还有一双鞋,他不教使用工具的方法,而教使用工具的意愿,并展现工具的可能性。他让我们重新绘制自己的记忆地图,并且要走出去,进到世界的记忆当中。

从中文语境下去阐释“记者”这个词,或许应该是“记忆的人”,而非记录——所有记者都应以记忆作为职业道德,并以任何形式的遗忘为耻。说到底,马克还是践行并坚守了他最初作为记者的尊严。

沙皮狗

非记忆 Immemory by Chris Marker

原文链接:https://chrismarker.org/chris-marker/immemory-by-chris-marker/《非记忆 Immemory》 英文原版中的行文说明,1997年

Amnesiacs All 遗忘一切 by Tony Stella

在我们自大地幻想时,我们倾向于把我们的记忆视为一种历史书:我们曾赢得或输掉战斗,发现并抛弃了帝国。至少我们是一部史诗小说中的人物(”Quel roman que ma vie!” 「我生命如传奇!」拿破仑说)。可能从地理学角度来看待记忆的碎片是一个更谦虚、也许更有成效的方法。

(注:法国电影资料馆的传奇创始人亨利·朗格鲁瓦(Henri Langlois)曾回忆说,他小时候并不理解时间。当他读到「圣女贞德围攻巴黎」时,他以为是另一个巴黎,因此在一个无限广的地球上一定有圣女贞德的巴黎、他父亲的巴黎,等等。)

在每个生命中,我们会发现大陆、岛屿、沙漠、沼泽、人口众多的地区和未知领域(terrae incognitae)。我们可以画出这种记忆的地图,并从中提取图像,比从故事和传说中提取容易得多(也更可信)。这种记忆的主体(subject)应该是一位摄影师或电影人,但并不意味着他的记忆在本质上比下一个男人(或下一个女人)的记忆更有趣,而只是留下了一些人们能追索的痕迹和轮廓,以此绘制出他的地图。

想象下那些大多数情况中从未被展示过的数以百计的照片(William Klein 说,以每秒1/50秒速度放映每张照片,最著名的摄影师的全集作品持续时间也不到三分钟)。想象电影胶片剪辑所剩下「废片cuts」,那就像彗星的尾巴。我从所访问的每个国家都带回了明信片、剪报、目录,有时还有从墙上撕下的海报。我的想法是让自己沉浸在这个图像的大漩涡中,并建立它的地理学(Geography)。

我工作的预感是,任何记忆,一旦它相当长,那就会比它表面上更加结构化。在达到一定数量后,明显是偶然拍摄的照片、凭一时心情而选择的明信片,都开始追踪着某条路线(trace an itinerary),绘制出在我们面前延伸的想象国度。通过系统性地浏览,我肯定地发现,我表面上无序的图像下掩盖着一张海图,就像海盗的故事一样。而这张光盘的目的将是呈现记忆的「导览 guided tour」,同时也为游客提供无计划游览的机会。因此,欢迎来到「记忆,反差之地 Memory, Land of Contrasts」,或者,我选择称之为:「非记忆 Immemory」。✫

即使人亡物毁,久远的往事了无陈迹,唯独气味和滋味虽说更脆弱却更有生命力;虽说更虚幻却更经久不散,更忠贞不贰,它们仍然对依稀往事寄托着回忆、期待和希望,它们以几乎无从辨认的蛛丝马迹,坚强不屈地支撑起整座回忆的巨厦。

《追忆似水年华:在斯万家那边》(李恒基译)

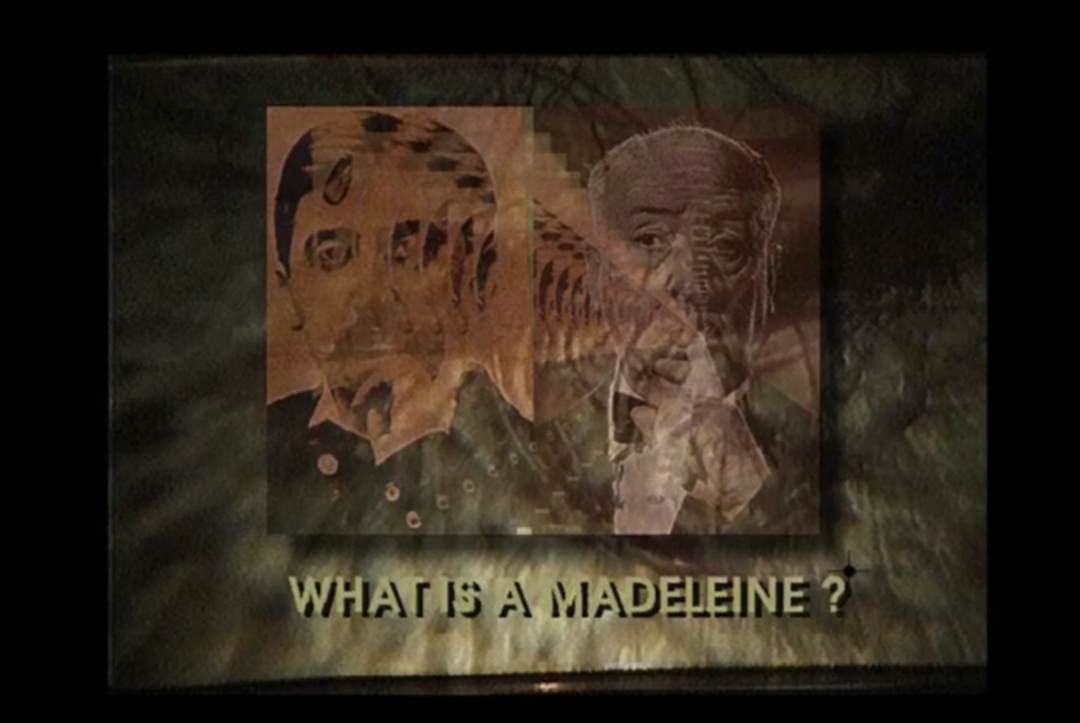

每个人都有自己的玛德琳娜小蛋糕(madeleine)。对普鲁斯特来说,那是莱奥妮姨妈的,也就是Illiers 的 Védie 糕点店声称仍照原始配方制作的那款。(但街对面的另一家糕点店又是怎样的呢?它也声称自己是「莱奥妮姨妈小蛋糕」的真正保卫者?记忆小径已有了分支。)

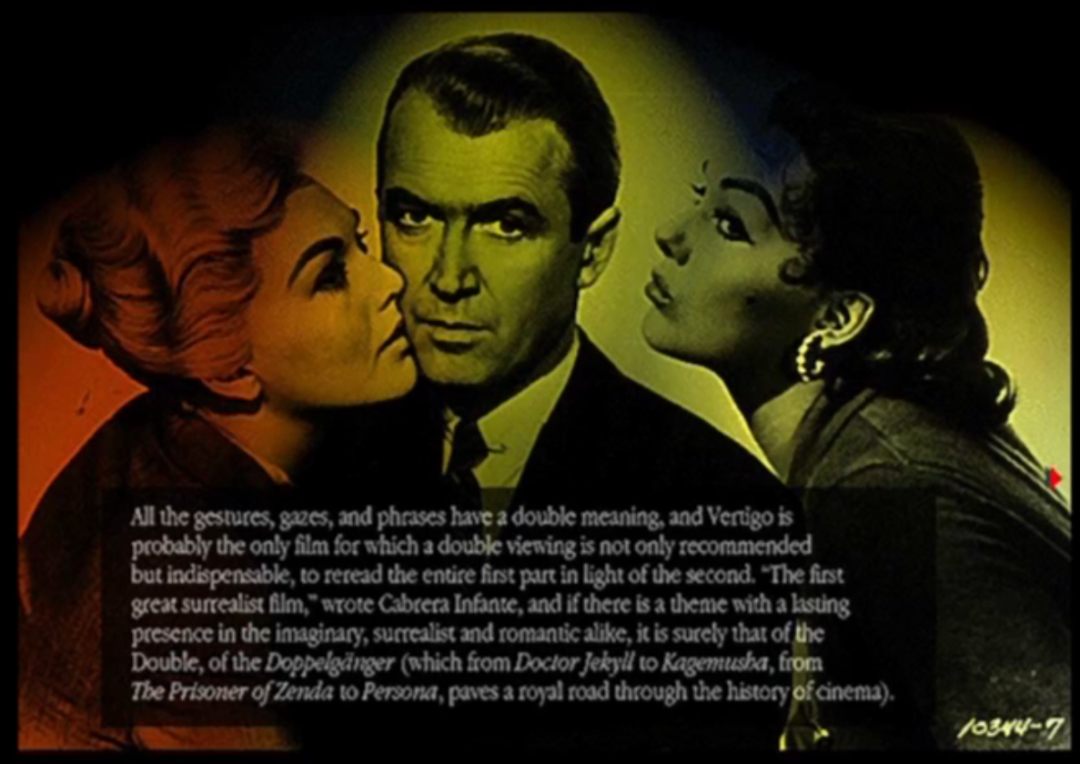

对我来说,玛德琳娜是一个希区柯克的人物。《迷魂记》(Vertigo, 1958)的女主角。我明白这可能有些牵强,在一个基本叙述一个男人寻找过往事物的故事开头,就从这个名字的选择中看出编剧的意图,但那又怎样?对于那些无法认出它的人来说,巧合就是恩典的假名。

在《追忆似水年华》的时代,摄影还在起步阶段,就像诗人吉卜林的作品中那样,人们常问:「这是艺术吗?」

(注:「当新生的太阳第一次落在伊甸园的绿色和金色上时,/ 我们的父亲亚当坐在树下,用木棍在模上划刻着。/ 世界所见的第一幅粗略的草图使他强大的心感到喜悦,/ 直到魔鬼在树叶后低语:这很美,但它是艺术吗?」 《工坊难题 The Conundrum of the Workshops》)

对普鲁斯特和他那一代人来说,艺术本身具有比哨兵高得多职责的:它是与另一个世界,那一小片黄墙的联系。但如今,矛盾的是,图像的庸俗化和民主化是否使它占据了一个没那么大野心的位置,而成为一种承带记忆的感觉(memory-bearing sensation),一种可见的气息和味道?比起一位伟大摄影师的作品,我们在一张与我们自己的生活经历相联系的业余照片前能感受到更多情感(在任何情况下,一种不同的情感),因为伟大摄影属于艺术,而纪念物(souvenir-object)的意图仍停留在个人历史的较低层。

(译注:little patch of yellow wall 是普鲁斯特在《追忆似水年华:女囚(第五卷)》中所描绘的小说家贝戈特的死亡,贝戈特读到批评家评论画家 Vermeer《代尔夫特风景》中的一面美妙的黄墙后的眩晕:

他来到弗美尔的画前,他记得这幅画比他熟悉的其他画更有光彩、更不一般,然而,由于批评家的文章,他第一次注意到一些穿蓝衣服的小人物,沙子是玫瑰红的,最后是那一小块黄色墙面的珍贵材料。他头晕得更加厉害;他目不转睛地紧盯住这一小块珍贵的黄色墙面,犹如小孩盯住他想捉住的一只黄蝴蝶看。“我也该这样写,”他说,“我最后几本书太枯燥了,应该涂上几层色彩,好让我的句子本身变得珍贵,就像这一小块黄色的墙面。”这时,严重的眩晕并没有过去。在天国的磅秤上一端的秤盘盛着他自己的一生,另一端则装着被如此优美地画成黄色的一小块墙面。

在下方普鲁斯特写道:

人们只能说,今生今世发生的一切就仿佛我们是带着前世承诺的沉重义务进入今世似的。在我们现世的生活条件下,没有任何理由以为我们有必要行善、体贴,甚至礼貌,不信神的艺术家也没有任何理由以为自己有必要把一个片断重画二十遍,他由此引起的赞叹对他那被蛆虫啃咬的身体来说无关紧要,正如一个永远不为人知,仅仅以弗美尔的名字出现的艺术家运用许多技巧和经过反复推敲才画出来的黄色墙面那样。所有这些在现时生活中没有得到认可的义务似乎属于一个不同的,建筑在仁慈、认真、奉献之上的世界,一个与当今世界截然不同的世界,我们从这个不同的世界出来再出生到当今的世界,也许在回到那个世界之前,还会在那些陌生的律法影响下生活,我们服从那些律法,因为我们的心还受着它们的熏陶,但并不知道谁创立了这些律法——深刻的智力活动使人接近这些律法,而只有——说不定还不止呢!——愚蠢的人才看不到它们。

Johannes Vermeer, View of Delft, painted 1659–1661)

让·科克托非常幽默地诠释了这一切,他提到科西玛·瓦格纳(Cosima Wagner)晚年时被奥芬巴赫(Offenbach)的《美丽的海伦》感动,而不是她丈夫的《尼伯龙根的指环》。「《齐格弗里德Siegfried》、《莱茵的黄金 Rheinegold》,这些都是保护一个人,使他不至于死亡的事物。但奥芬巴赫是时尚,是青春,是对特里布申的记忆,是欢乐时刻,是尼采写给雷伊的信:我们去巴黎看他们跳康康舞……瓦格纳夫人听到《诸神的黄昏 Götterdämmerung》时可以不发一语。而她听到《国王游行 March of Kings》时就哭了」。(《白色卡片Carte Blanche》)。我认为图像具有玛德莱娜的谦逊与力量。

(注:这段话在布拉赛(Brassaï)的那本令人眼花缭乱的书《马塞尔·普鲁斯特的摄影事业》由加利玛出版时就已写好。这里的答案是普鲁斯特本人给出的:「看到这些板子,人们可以回答,摄影确实是一门艺术」(Essais et articles)。布拉赛写道:「当他被一种具有神秘力量的声音或滋味打动,唤醒某种知觉或情感时,他就不可抗拒地被吸引,并把这种现象比作显影液中潜在影像的显现。」人们真应该读读整本书,其中《追忆似水年华》被比作「一张巨大的照片」。)

(译注:齐格弗里德 Siegfried、莱茵的黄金 Rheinegold 是《尼伯龙根指环》的第一和第三部,特里布申是瓦格纳的故乡,国王游行 March of Kings 是《美丽的海伦》的第一幕中的段落。)

关于《非记忆》的结构,我所能做的就是展示一些探险者的工具,我的指南针,我的望远镜,我的一壶饮用水。我去寻找相当遥远的历史,作为指南针来确定我的方位。奇怪的是,在最近的历史中,没有任何东西真正为我们提供了像计算机那样的记忆导航模型。一切都被古典叙事的傲慢和生物学实证主义所支配。

另一方面,「记忆的艺术」是一门非常古老的学科,讽刺的是,随着生理学和心理学之间的差距扩大,这门学科被遗忘了。某些古代作家对心灵的蜿蜒曲折有一个更实用的看法。Filipo Gesualdo 在他的著作 Plutosofia(1592年)中提出了一个以树状图(arborescence)为基础的记忆形象,这是纯粹的计算机术语。但对 CD-Rom 内容的最佳描述是罗伯特·胡克(在牛顿之前就直观地掌握了引力定律的人,Robert Hooke, 1635-1702)的文章:

“我现在将构建一个记忆的机械模型和感性表述。我将假设在人类大脑中存在一个特定的位置或点,灵魂在那占据主要位置。至于这个点的确切位置,我现在什么也不说,而只假设存在这样一个地方,由感官产生的所有印象都在那被传输与存放,以供沉思,而且,这些印象不过是粒子和肉体(Bodies)的运动(Movements)。4

(原注:4. 我之所以引用这句话,除了其他原因外,还要归功于 Jacques Roubaud 那本了不起的小书,《利奥佩雷斯的儿子的发明》(L’Invention du fils de Leoprepes)。)

(译注:西莫尼德斯(Simonides of Ceos,前556年-前468年)。古希腊科奥斯的抒情诗人之一,他为在马拉松战役中死去的雅典人题写的墓志铭,较为埃斯库罗斯更出名。他曾在酒歌比赛中56次获胜。他的诗歌现已大部分失传。那本书的副标题为:Poésie et mémoire 诗歌与记忆。)

换句话说,当我提议将记忆的领域转为到地理而非历史区域时,我不知不觉地与十七世纪某些人熟悉的概念联系起来,而这对二十世纪的人来说则完全陌生。

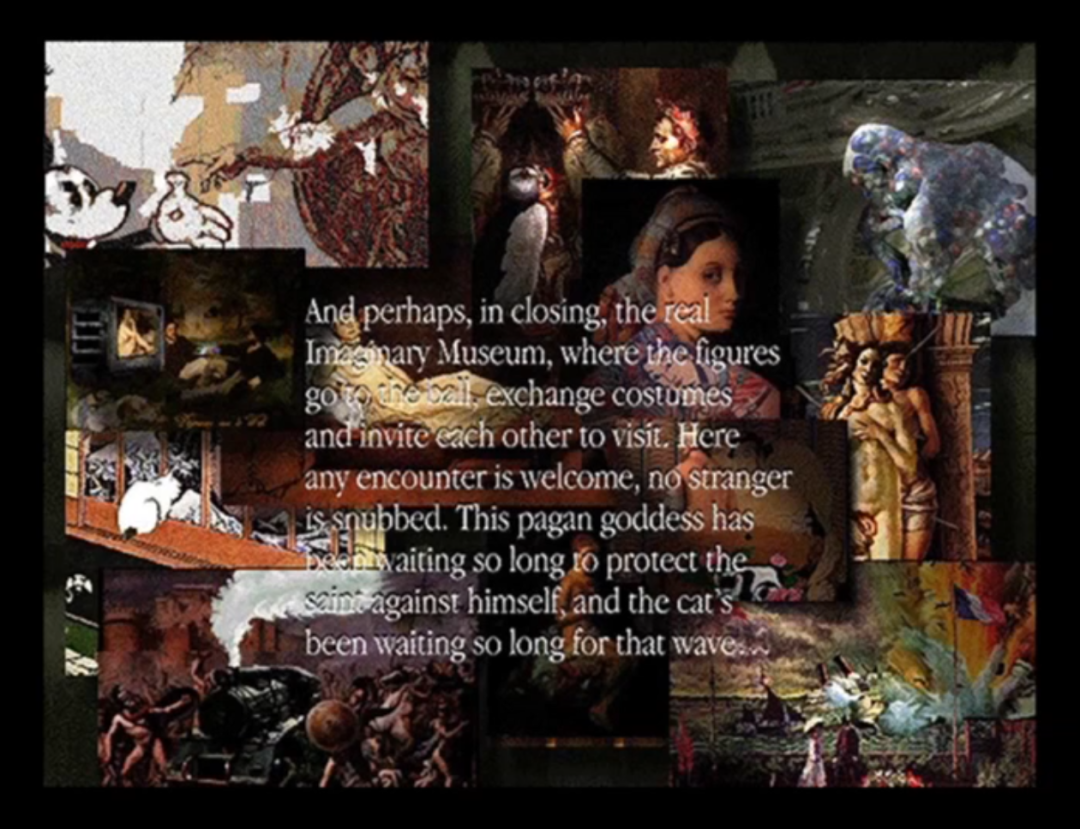

从这些想法生发出了光盘被划分为「区」(zone)的结构。上面所举的例子,即玛德琳娜小蛋糕(madeleine)变成玛德琳娜的例子,将允许一种它们的地形学概述。玛德琳娜的「点位 」(胡克会这样说)是在普鲁斯特和希区柯克的区域交汇处发现的。每一个区域都与其他区域相交,这些区域有许多岛屿或大陆,而我的记忆中包含着对此的描述,我的档案和插图。当然,这部作品绝不是一部自传,我允许自己向着各个方向上漂流。尽管如此,如果你打算做记忆相关的工作,那不妨用你一直带着的那个。

但我最美好的愿望是,这里或许能有足够熟悉的编码(旅行照片、家庭相册、图腾动物),使得读者-访客可以不知不觉地用他的图像取代我的图像,用他的记忆取代我的记忆,而我的《非记忆》应该成为他在《追寻逝去的时光》中自我朝圣的跳板。

(注:德国语言学家 Harald Weinrich 提了一个微妙的想法,即在「记忆与理性间的战争」中——他说,在这场战争中,启蒙哲学将后者的胜利奉为圭臬——「爱弥儿一定什么也记不住」。)

Marcel Proust by Jacques-Emile Blanche, 1892

—

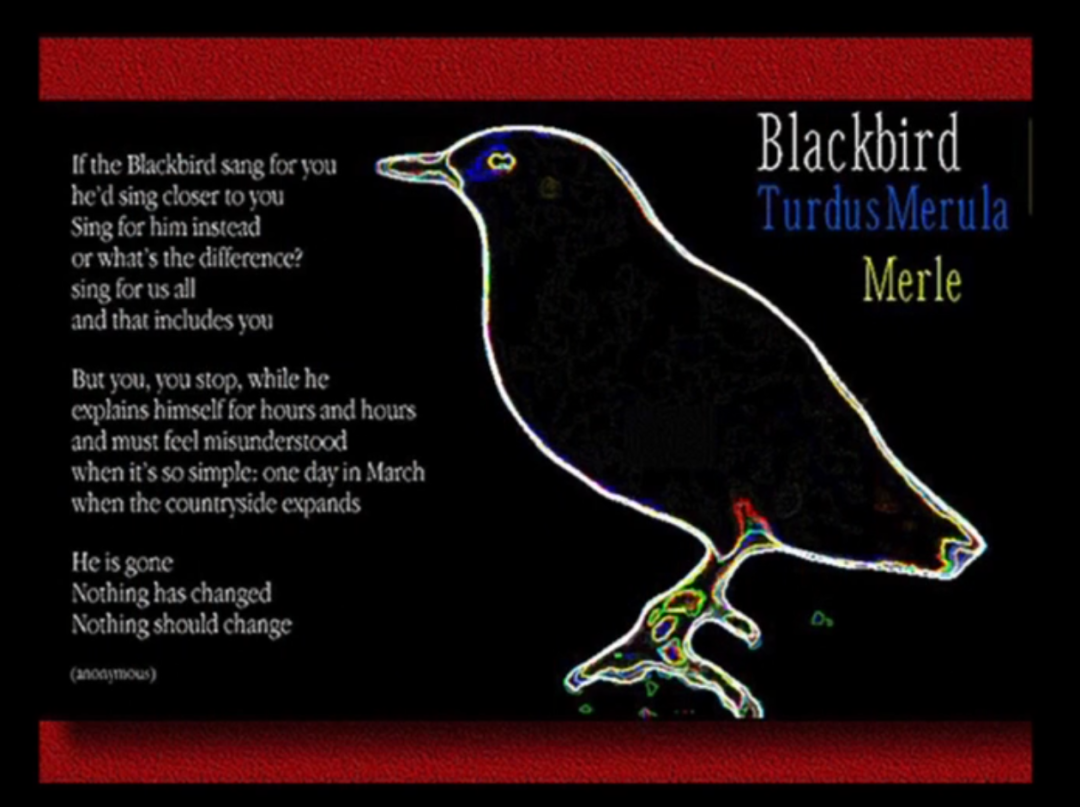

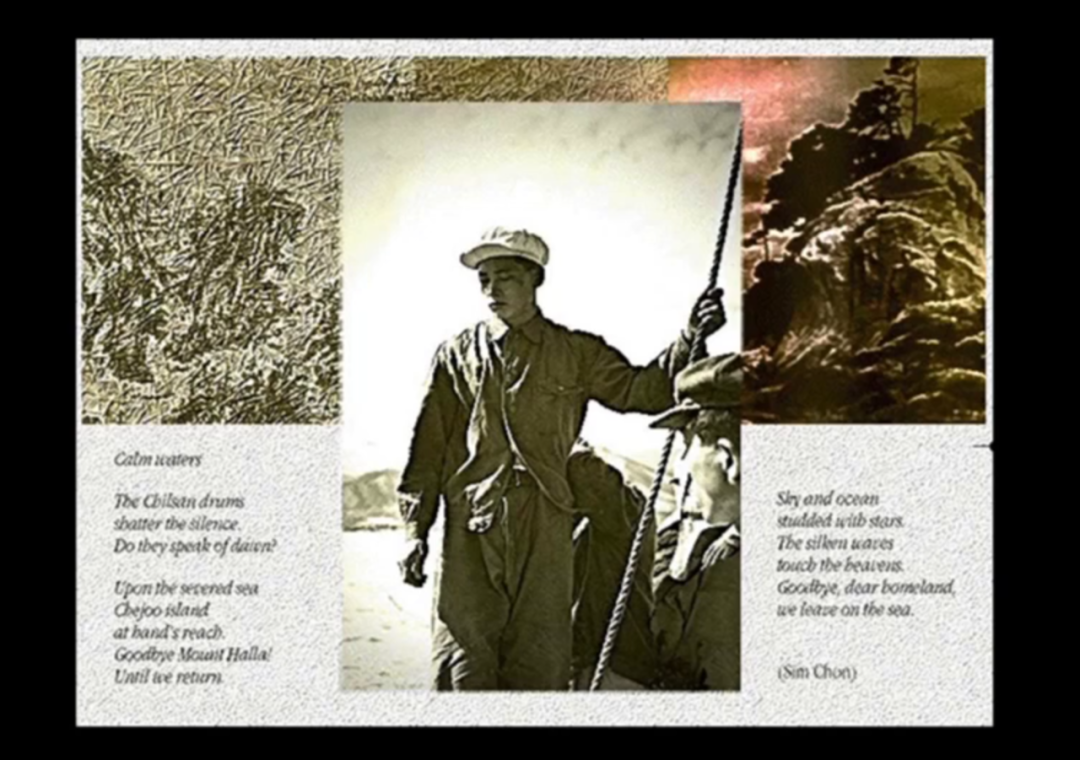

落日间已经将Youtube上长达四小时的游戏全程上传(BV1aB4y1p7hr)并分好了章节,大家可去b站搜索“落日间”,或是点击阅读原文观看。而目前还能堪堪在 Rhizome 的远程浏览器上体验英文版本。为了还原对于作品的观感,我在此添加视频的截图与部分的内容节选,以供参考。

日| 落译介计划 是媒体实验室落日间对一些有助于思考游戏/电子游戏的外文文本翻译和推荐/索引计划。(点击原文或查看网站 xpaidia.com/sunset-project/)

感谢支持落日间的朋友们!

欢迎赞赏或在爱发电赞助落日间

明德影像是以电影音乐、人文社科为核心,小而精美的文化俱乐部,也是一个文化中继站,汇集八方河流。我们的成员有写作者、音乐人、画家、诗人等等,是知识分子,是大学老师,也有学生,或来自于社会各行业。

成为明德影像资料馆会员

认识俱乐部其他志同道合的朋友

还可免费观看资料馆内部的临时影院

免费获得资料馆编辑整理的专题学习材料

会员98元/季,328元/年